L’essentiel à retenir : Le burn-out, syndrome d’épuisement professionnel dû au stress chronique, nécessite une prévention collective. Les outils RH modernes (analytique RH, SIRH) anticipent les risques et allègent la charge mentale, renforçant la qualité de vie au travail. Une obligation légale et éthique pour les entreprises, clé de leur compétitivité accrue.

Le burn-out ne frappe pas les individus au hasard : il plonge ses racines dans des organisations malades, où surcharge, manque de soutien et pression constante minent les métiers à risque. Face à ce fléau qui met à l’index des modèles de management obsolètes, les outils RH modernes – analyse des données, systèmes automatisés, plateformes de bien-être – offrent une stratégie innovante pour prévenir le burn-out en agissant sur ses causes structurelles. Découvrez comment ces leviers transforment la prévention en science exacte, alliant vigilance proactive et réinvention du lien humain au travail.

- Burn-out : décrypter un mal professionnel qui prend de l’ampleur

- La responsabilité de l’entreprise : au-delà de l’obligation, un impératif stratégique

- Les outils RH modernes : un arsenal au service de la prévention active

- Mettre en œuvre une stratégie de prévention efficace : du diagnostic à l’action

- Cultiver un environnement de travail sain : les piliers d’une prévention durable

Burn-out : décrypter un mal professionnel qui prend de l’ampleur

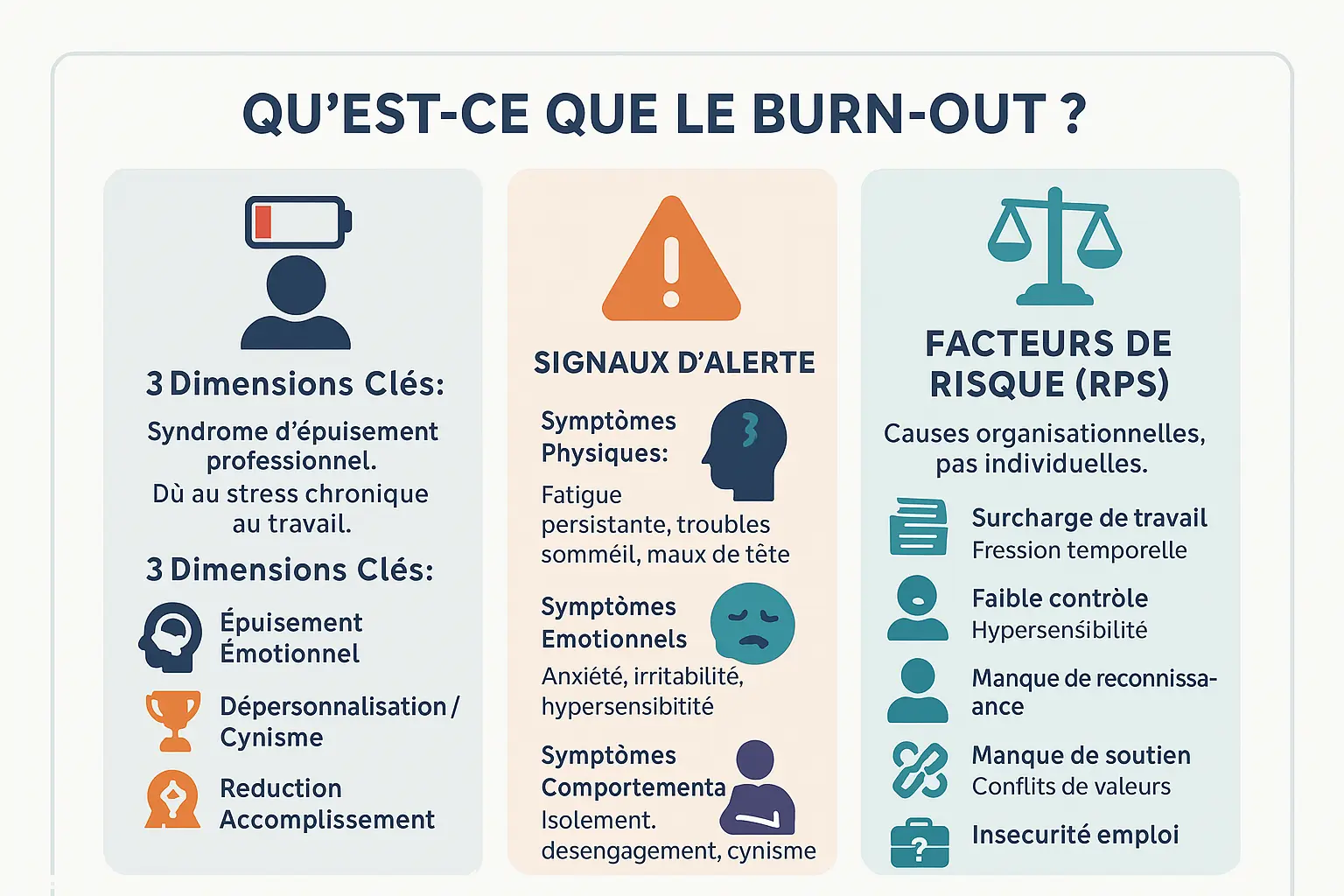

Le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, est un état de fatigue extrême lié à un stress chronique non géré au travail. Reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un « phénomène lié au travail », ce syndrome touche 34 % des salariés français selon une étude 2022, révélant d’importants enjeux de qualité de vie au travail.

Qu’est-ce que le syndrome d’épuisement professionnel ?

Il se caractérise par trois dimensions. L’épuisement émotionnel traduit une déplétion des ressources énergétiques, avec une fatigue persistante non soulagée par le repos. La dépersonnalisation ou cynisme se manifeste par un détachement émotionnel vis-à-vis des collègues ou des missions. Enfin, la réduction de l’accomplissement personnel s’exprime par une baisse de performance perçue et une perte de sens. Ce syndrome, strictement lié au contexte professionnel, se distingue de la dépression.

Les signaux d’alerte à ne jamais ignorer

Les symptômes apparaissent progressivement, nécessitant une vigilance accrue. Une altération de la santé mentale se traduit par :

- Symptômes physiques : Douleurs persistantes, troubles du sommeil

- Symptômes émotionnels : Irritabilité, anxiété, sentiment d’impuissance

- Symptômes cognitifs : Difficultés de concentration

- Comportements atypiques : Isolement, désengagement

Ces signes, souvent repérés par l’entourage professionnel, doivent alerter rapidement. Selon l’Observatoire MNH 2024, 58 % des professionnels de santé ont connu des épisodes de burn-out, illustrant son ampleur.

Les facteurs de risque : quand l’organisation du travail est en cause

Si des vulnérabilités personnelles existent (perfectionnisme), les causes principales sont structurelles. Les risques psychosociaux (RPS) incluent :

- Surcharges : Objectifs irréalistes, heures prolongées

- Manque de contrôle : Méthodes de travail rigides

- Défaut de reconnaissance : Absence de feedback

- Conflits d’équité : Inégalités perçues

- Insécurité : Menaces de licenciement

Ces facteurs cumulatifs mettent en lumière des dysfonctionnements systémiques. Les métiers de la santé, de l’éducation et du management sont particulièrement exposés. Le coût pour les entreprises, estimé à 2 à 3 milliards d’euros annuels en France, souligne sa gravité.

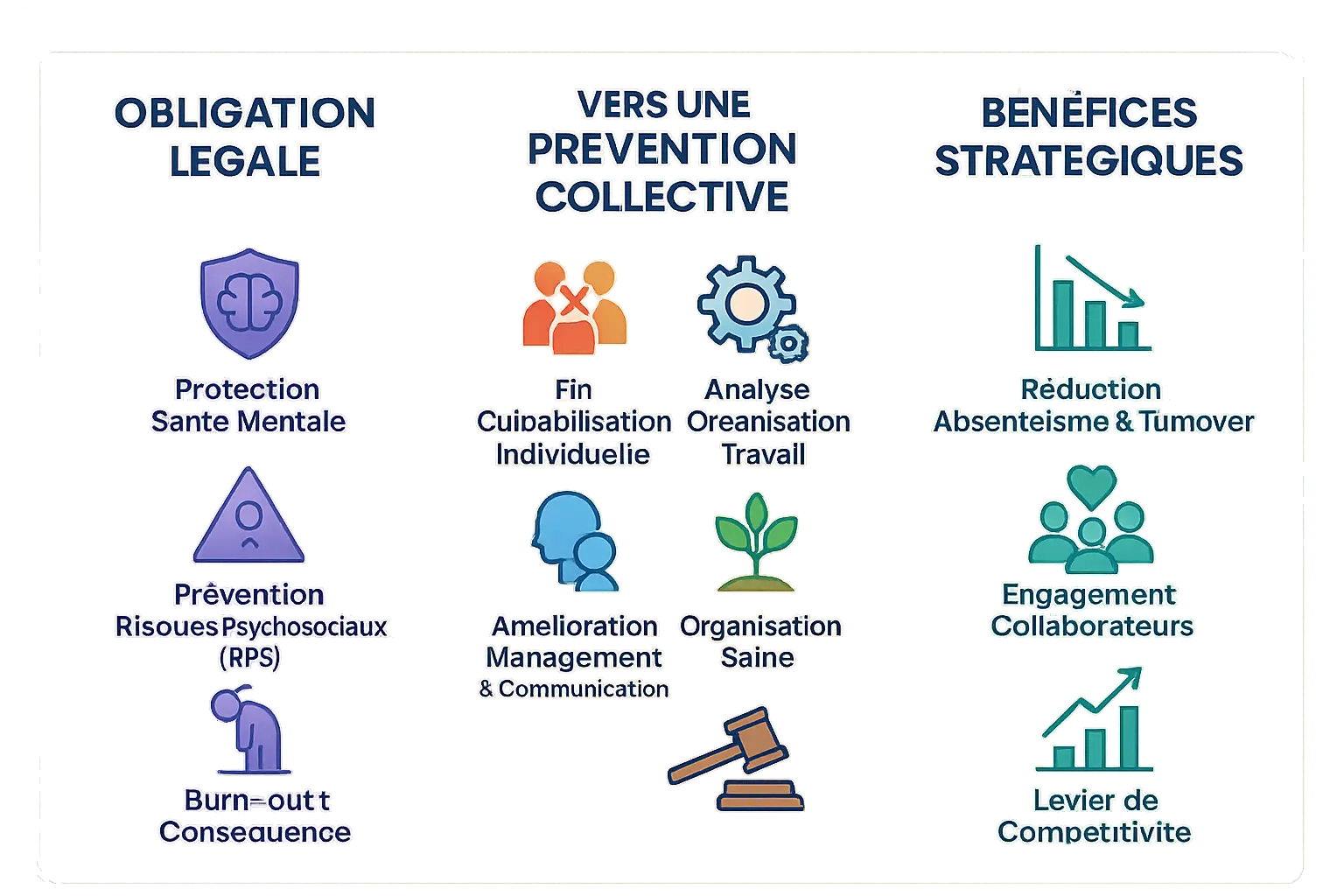

La responsabilité de l’entreprise : au-delà de l’obligation, un impératif stratégique

Les entreprises doivent intégrer la prévention du burn-out comme priorité légale et stratégique. Les outils RH modernes permettent d’agir sur les causes structurelles tout en optimisant la performance collective. Près de 20 % des salariés en France sont touchés par les risques psychosociaux (RPS), soulignant l’urgence d’une réponse globale.

Une obligation légale de protéger la santé mentale

L’article L4121-1 du Code du Travail oblige l’employeur à évaluer les RPS et à prévenir les risques. Le non-respect expose à des sanctions civiles ou pénales. Les SIRH (Systèmes d’Information RH) détectent les surcharges via l’analyse des données (absentéisme, heures supplémentaires), transformant l’obligation légale en actions ciblées. Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) doit intégrer les RPS pour structurer la prévention.

De la culpabilisation individuelle à la prévention collective

La gestion individuelle du stress ou du perfectionnisme est insuffisante face à des causes systémiques : pression organisationnelle, manque de soutien, ou déséquilibre charge-récupération. Les enquêtes anonymes ou plateformes d’évaluation révèlent des tensions structurelles et facilitent l’ajustement de l’organisation. Les managers, formés via des modules dédiés, deviennent des acteurs clés de prévention.

Les bénéfices d’un environnement de travail sain

Prévenir le burn-out est un investissement rentable. Une entreprise proactive réduit l’absentéisme (30 à 50 % des cas liés au stress) et le turnover (coût moyen : 50 à 200 % du salaire annuel). Les programmes de bien-être, intégrés à des applications RH, boostent l’engagement. Les coûts des RPS justifient une prévention proactive : au Québec, ces lésions ont bondi de 108 % entre 2014 et 2019.

En combinant obligation légale, prévention collective et outils RH, les entreprises transforment un risque en opportunité. L’équilibre entre technologie et humain est la clé d’une gestion durable des ressources humaines, alignant bien-être et performance.

Les outils RH modernes : un arsenal au service de la prévention active

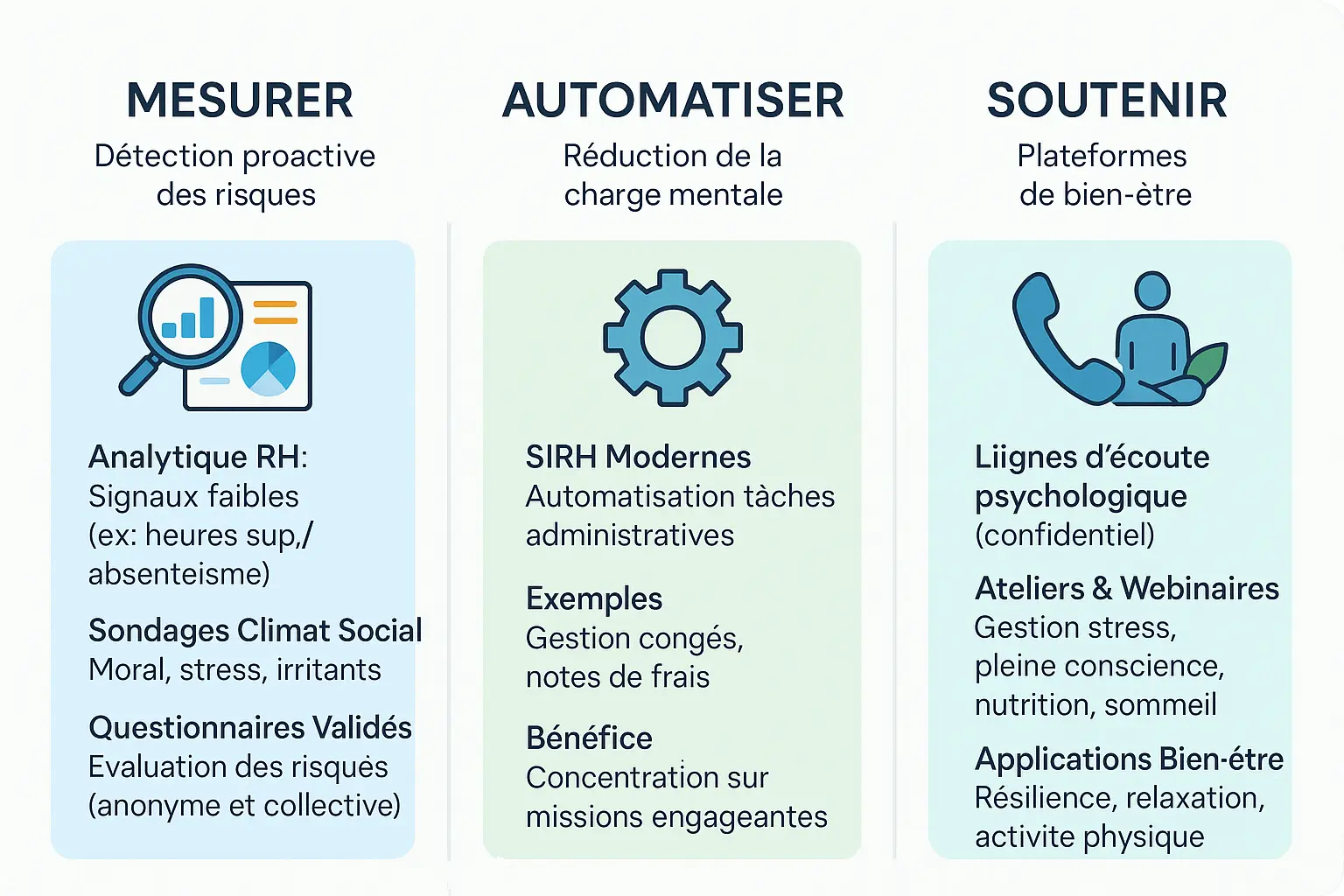

Les innovations technologiques transforment la gestion des ressources humaines en levier de prévention du burn-out. Ces outils combinent analyse prédictive et soutien personnalisé pour anticiper les risques. Une étude indique que 31% des salariés montrent des signes de surmenage, justifiant l’adoption de solutions RH modernes pour préserver la santé mentale des équipes.

Mesurer pour mieux prévenir : l’analytique RH et les sondages

L’analytique RH croise des données comme les heures supplémentaires et l’absentéisme pour identifier les risques. Le questionnaire MBI, utilisé de manière anonyme, évalue le stress collectif. Les sondages pulse, diffusés via des plateformes comme Supermood, mesurent en temps réel le moral des équipes et leur adaptation aux changements, comme lors de fusions. Ces enquêtes courtes et anonymes interrogent les employés sur leur bien-être, créant un dialogue interne continu.

Automatiser pour libérer : le rôle des SIRH

Les Systèmes d’Information RH (SIRH) automatisent les tâches administratives répétitives. En simplifiant la gestion des congés ou des notes de frais, ils libèrent des centaines d’heures de charge mentale inutile. Cette évolution permet aux collaborateurs de se concentrer sur des missions valorisantes, réduisant indirectement les signes d’épuisement. Par exemple, une entreprise de 500 salariés économise 1 200 heures annuelles de gestion administrative, améliorant la qualité de vie au travail.

Soutenir et accompagner : les plateformes de bien-être

Les solutions de bien-être en entreprise renforcent la résilience des collaborateurs. Elles incluent :

- Soutien psychologique : Services comme Alio offrant des consultations confidentielles avec des spécialistes pour gérer le stress ou les conflits professionnels.

- Ateliers : Sessions de méditation ou de gestion du sommeil via Teamupp, favorisant la détente mentale et le développement personnel.

- Applications : Programmes de relaxation ou d’activité physique intégrés aux SIRH, accessibles 24h/24 pour des pratiques régulières.

Ces outils complètent les actions structurelles et réduisent l’absentéisme, selon des enquêtes témoignant d’une baisse de 18% des arrêts maladie. ILS ne remplacent pas une réforme de l’organisation mais constituent un rempart efficace contre le stress chronique.

Mettre en œuvre une stratégie de prévention efficace : du diagnostic à l’action

Étape 1 : Diagnostiquer les risques avec les bons indicateurs

Pour prévenir le burn-out, il est essentiel de démarrer par un diagnostic précis des risques en entreprise.

Les outils d’analytique RH permettent de mesurer des indicateurs clés comme le taux d’absentéisme, le turnover, les heures supplémentaires ou les résultats des enquêtes de satisfaction.

En segmentant ces données par équipe ou département, on identifie les « points chauds » où l’épuisement menace particulièrement les collaborateurs.

Des sondages Pulse, envoyés régulièrement et de manière anonyme, offrent une lecture fine de l’état émotionnel des équipes.

Ils peuvent inclure des questions sur la fréquence des sentiments d’épuisement ou la motivation au travail, des indicateurs cruciaux pour détecter des tendances négatives.

Étape 2 : Co-construire un plan d’action avec les managers et les salariés

Une fois les risques cartographiés, l’action doit être co-construite avec les parties prenantes.

Les RH jouent un rôle d’animateur, mais les solutions doivent émerger du terrain, là où les problèmes se manifestent.

Par exemple, des réunions avec les équipes permettent de revoir la charge de travail ou d’organiser des formations managériales.

Un système de suivi des décisions prises, comme la clarification des rôles ou l’ajustement des objectifs, garantit l’efficacité de l’ensemble.

Cette approche participative, soulignée dans le cadre des obligations légales d’évaluation des risques, implique les équipes dans leur propre bien-être, un levier puissant pour éviter la résistance au changement.

Tableau comparatif des outils de prévention du burn-out

| Outil RH Moderne | Objectif Principal | Exemple de Mise en Œuvre | Bénéfice pour la Prévention |

|---|---|---|---|

| Sondages « Pulse » | Mesurer le climat social en temps réel | Enquête hebdomadaire anonyme sur la charge de travail | Réactivité accrue face à une dégradation du bien-être au travail |

| Analytique RH | Identifier les signaux faibles et les tendances | Analyse trimestrielle du taux de turnover par manager | Anticipation des crises avant qu’elles n’éclatent |

| Plateforme de soutien psychologique | Fournir un soutien individuel et confidentiel | Campagne de communication sur la ligne d’écoute | Déstigmatisation du recours à l’aide et accompagnement personnalisé |

| SIRH | Réduire la charge mentale administrative | Automatisation du processus de gestion des congés | Libération de temps pour les tâches à valeur ajoutée |

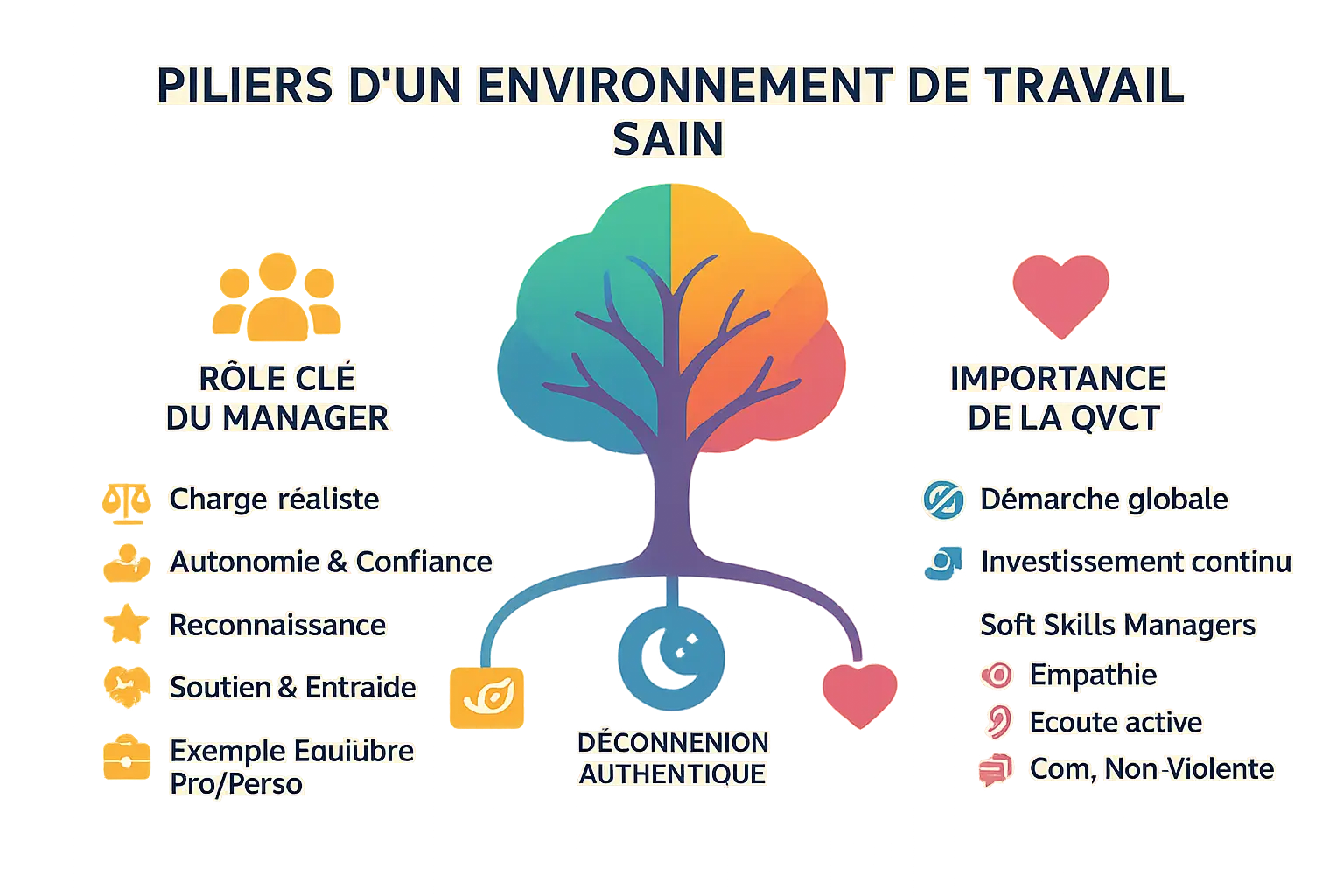

Cultiver un environnement de travail sain : les piliers d’une prévention durable

Le rôle central du manager de proximité

Les managers agissent comme premiers remparts contre le burn-out. Leur formation à la prévention devient un levier stratégique pour les entreprises. Les outils RH modernes leur offrent des indicateurs de charge de travail, mais c’est leur posture opérationnelle qui fait la différence.

- Assurer une charge de travail réaliste et bien répartie

- Donner de l’autonomie et confiance

- Offrir une reconnaissance régulière et sincère

- Favoriser le soutien social et l’entraide au sein de l’équipe

- Montrer l’exemple en matière d’équilibre vie pro/perso

Une étude récente révèle que 48% des salariés en détresse psychologique auraient pu être soutenus plus tôt avec une meilleure vigilance managériale. Les systèmes d’information RH permettent désormais de centraliser ces données, mais c’est l’humain qui doit activer les leviers d’action.

Promouvoir une véritable culture de la déconnexion

Le droit à la déconnexion, légalisé en France depuis 2017, reste souvent cantonné à des chartes formelles. Les entreprises innovantes transforment cette obligation en pratique vivante. Certaines bloquent les emails professionnels en dehors des heures de travail via des systèmes automatisés. D’autres utilisent des pop-ups rappelant le droit à la déconnexion.

Les outils RH modernes intègrent désormais des fonctionnalités de gestion du temps. Des plateformes comme Slack ou Teams permettent de paramétrer des plages horaires de « ne pas déranger ». Un constructeur automobile a même instauré une « journée sans courriels » chaque mercredi, réduisant de 22% les signalements de surmenage.

L’importance de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)

La QVCT représente un investissement continu qui dépasse les outils digitaux. Elle se construit dès le recrutement par l’évaluation de critères comme la résilience. Les formations aux soft skills essentielles (écoute active, communication non-violente) deviennent prioritaires.

Une banque française a réduit de 35% son taux d’absentéisme en intégrant un module de QVCT dans son SIRH. Ce système relie les indicateurs de stress aux propositions d’aménagements personnalisés. Les données montrent un retour sur investissement en 14 mois grâce à la baisse des arrêts maladie et à la fidélisation des talents.

Le burn-out, bien plus qu’une fragilité individuelle, révèle des dysfonctionnements structurels dans l’organisation du travail. En conjuguant outils RH modernes, prévention collective et culture managériale bienveillante, les entreprises peuvent non seulement enrayer ce fléau, mais aussi cultiver un environnement où santé mentale et performance s’alimentent mutuellement. Une démarche urgente, éthique et stratégique, pour une croissance durable.

FAQ

Comment prévenir un épuisement professionnel en entreprise ?

La prévention du burn-out repose sur une approche à la fois individuelle et collective. À l’échelon organisationnel, il s’agit d’abord d’ajuster la charge de travail pour lutter contre la surcharge chronique, de favoriser l’autonomie des collaborateurs dans l’exercice de leurs missions, et de veiller à une reconnaissance régulière des contributions. L’employeur a l’obligation légale de protéger la santé mentale des travailleurs, ce qui implique la mise en place d’outils d’analyse des risques psychosociaux (RPS) et l’accompagnement des managers dans leur rôle de première ligne. À titre individuel, les entreprises peuvent proposer des programmes de gestion du stress, des ateliers de développement de résilience et des solutions de soutien psychologique. L’équilibre vie professionnelle/vie personnelle doit être activement promu, avec des politiques de déconnexion claires et respectées.

Quels sont les premiers signes d’alerte d’un burn-out ?

Le syndrome d’épuisement professionnel s’installe de manière insidieuse, avec des manifestations variées. Parmi les indicateurs préoccupants, on retrouve une fatigue persistante non dissipée par le repos, des troubles du sommeil récurrents, et une irritabilité exacerbée. Sur le plan émotionnel, un repli sur soi inhabituel, une perte de confiance en ses compétences, ou une vision cynique du travail peuvent être observés. Cognitivement, les difficultés de concentration, les oublis fréquents et l’indécision prennent peu à peu le dessus. Sur le plan comportemental, une baisse significative d’engagement, une moindre productivité, ou un désintérêt marqué pour les activités professionnelles constituent des signaux à ne pas ignorer. L’ensemble de ces symptômes, lorsqu’ils persistent, doivent alerter l’entourage professionnel comme personnel.

Quelles sont les trois dimensions fondamentales du burn-out ?

Le syndrome d’épuisement professionnel, tel que défini par l’Organisation Mondiale de la Santé, repose sur trois dimensions interconnectées. La première, l’épuisement émotionnel, se traduit par une fatigue intense et un sentiment d’impossibilité à se ressourcer. La seconde, la dépersonnalisation ou cynisme, se manifeste par une distance émotionnelle grandissante envers son travail, ses collègues ou sa clientèle. Enfin, la réduction de l’accomplissement personnel, troisième pilier du phénomène, se caractérise par un sentiment d’inefficacité et de perte de sens dans son activité professionnelle. Ces trois dimensions, lorsqu’elles s’installent durablement, constituent le tableau clinique du burn-out, distinct de la simple fatigue passagère ou du stress temporaire.

Quels sont les facteurs qui augmentent la vulnérabilité individuelle au burn-out ?

Si le burn-out trouve principalement ses racines dans des facteurs organisationnels, certaines prédispositions individuelles peuvent accroître la vulnérabilité. Le perfectionnisme excessif, caractérisé par un besoin irréaliste de contrôle et de performance, constitue un facteur de risque majeur. De même, la difficulté à déléguer, associée à une tendance à tout vouloir gérer personnellement, favorise l’épuisement. Un investissement professionnel déséquilibré par rapport à la vie personnelle, ou l’absence de limites claires entre vie professionnelle et vie privée, accroît la fragilité. Enfin, un tempérament anxieux ou un manque de conscience des propres besoins de récupération mentale et physique peuvent rendre plus vulnérable à cette forme d’épuisement professionnel, surtout lorsque ces dispositions s’inscrivent dans un contexte à risque.

Quels sont les stades évolutifs menant au burn-out ?

Le processus qui mène au burn-out s’étend généralement sur plusieurs mois, traversant plusieurs phases distinctes. Il commence souvent par une phase d’engagement excessif, où l’individu investit de plus en plus d’énergie pour répondre à des attentes perçues ou réelles. Viennent ensuite les mécanismes de compensation, où des efforts supplémentaires sont déployés pour maintenir la performance. La phase de déni s’installe ensuite, avec une minimisation des signes d’alerte. L’épuisement émotionnel s’affirme progressivement, suivi d’une détérioration des relations professionnelles et personnelles. Le désengagement s’accélère, accompagné d’un cynisme croissant et d’une perte de motivation. Les symptômes physiques se multiplient, culminant par un effondrement émotionnel et un rejet total du travail. Cette évolution, bien que schématique, rappelle l’importance d’agir dès les premiers signaux d’alerte pour éviter une dégradation irréversible.

Quelles démarches entreprendre pour quitter son poste en cas de burn-out avéré ?

En cas de burn-out avéré, plusieurs options s’offrent au salarié, chacune nécessitant une approche réfléchie. La première démarche consiste à consulter le médecin du travail, qui peut émettre des préconisations d’aménagement de poste ou d’arrêt de travail. Lorsque les conditions de travail ne permettent pas une réintégration apaisée, une demande de reclassement interne peut être formulée. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, une rupture conventionnelle du contrat de travail, négociée entre l’employeur et le salarié, offre une sortie apaisée. Un arrêt maladie longue durée prescrit par un médecin peut aussi être envisagé, mais il convient d’envisager les conséquences sur le revenu. Quelle que soit la voie choisie, il est impératif de faire accompager ce parcours par le médecin du travail et éventuellement un conseil juridique, car la situation médicale ne suffit pas à justifier un départ sans conséquences contractuelles.

Quels sont les signaux physiques qui indiquent une limite critique de l’organisme ?

Lorsqu’un individu approche d’une limite critique d’épuisement, le corps émet des signaux biologiques de détresse. Ces manifestations physiologiques peuvent prendre la forme d’une fatigue extrême, non soulagée par le sommeil ou les jours de repos. Les troubles du sommeil deviennent fréquents, allant de l’insomnie au sommeil non réparateur. Des douleurs physiques apparaissent ou s’accentuent : maux de tête récurrents, tensions musculaires persistantes, ou troubles digestifs inexpliqués. Une baisse des défenses immunitaires se traduit par une vulnérabilité accrue aux infections. Ces signaux, lorsqu’ils surviennent en association avec des symptômes émotionnels ou cognitifs, constituent des alertes biologiques à prendre au sérieux, indiquant que l’organisme a atteint ses limites dans sa capacité à s’adapter au stress chronique.

Quels sont les indicateurs précoces d’un risque d’épuisement professionnel ?

Les signes avant-coureurs du burn-out se manifestent dès les premiers stades de l’épuisement professionnel. Parmi ces indicateurs précoces, on retrouve une perte progressive de satisfaction dans l’accomplissement de ses missions, accompagnée d’une diminution de la motivation intrinsèque. Les conflits interpersonnels au travail deviennent plus fréquents, avec une baisse de tolérance à l’égard des collègues ou des clients. Une consommation accrue de substances stimulantes (caféine, alcool) peut être observée comme mécanisme d’adaptation. Les absences pour « raisons diverses » se multiplient, de même que les retards répétés. Sur le plan émotionnel, un état d’irritabilité chronique ou une sensibilité exacerbée aux critiques s’installe. Ces indices, bien que parfois attribués à des facteurs externes, doivent être interprétés comme des alertes précoces nécessitant une réévaluation rapide de l’équilibre travail-vie personnelle et des conditions d’exercice du poste.

Quels sont les symptômes physiologiques d’un épuisement physique avancé ?

Lorsqu’un épuisement physique survient dans le cadre d’un processus de burn-out, il se manifeste par des altérations corporelles persistantes. La fatigue devient totale, sans rapport avec l’effort fourni, et résiste aux périodes de repos. Les troubles du sommeil s’installent durablement, se traduisant par des difficultés d’endormissement, des réveils précoces ou un sommeil de mauvaise qualité. Des manifestations somatiques apparaissent ou s’aggravent : maux de tête récurrents, tensions cervicales ou dorsales, troubles digestifs chroniques. L’organisme manifeste une vulnérabilité accrue aux infections, avec des rhumes à répétition ou une baisse générale de résistance. Ces symptômes physiologiques s’additionnent aux signaux émotionnels et cognitifs pour former un tableau d’alerte global, révélant un état de surexploitation physique et psychique qui nécessite une intervention rapide pour éviter une dégradation plus grave.